この記事は、株式会社ブレインパッド の Lead Data Scientist 吉田 勇太さんによるゲスト投稿です。

広島県熊野町で製造されている伝統工芸品 熊野筆は 180 年の歴史がある日本で最も有名な筆です。

日本の筆の生産の約 8 割が熊野町で行われておりシェアも日本一です。近年では化粧筆として海外の有名ブランドへの OEM(委託者ブランド名製造)の引き合いも増えており、熊野筆は世界にも広まっています。

一方、筆先の肌触り・見た目の美しさなど、機械による定量化が難しい要素が重要である筆作りでは、ほとんどの工程において人間の手作業が必須となります。そこで、経験を積んだ筆職人の育成が重要となりますが、技能習得までに長い時間を要することなどから後継者がなかなか定着して育たないことが課題になっています。

現状の筆職人の作業を一部でも技術でサポートすることは、生産効率向上だけではなく、文化の持続可能性の観点からも重要です。

今回我々は TensorFlow を使って、筆職人の属人的な作業となっている「穂先形状の検品作業」を定量化するツールのプロトタイプを作成しました。将来的には、このツールを用いることで職人作業の定量化、作業量の削減、後継者教育への貢献を目指しています。

熊野筆とは

1840 年頃から製造されている日本の伝統工芸筆です。用途としては書道筆と化粧筆が製造されています。曲線が多い日本語のひらがなを表現するために穂先の柔らかい書道筆が作られていましたが、その特徴を活かして化粧筆が誕生しました。空気に触れているような肌当たりの柔らかさが熊野筆の特徴です。現在では化粧筆の生産が主であり、日本のみならず海外の化粧品メーカーからも注文があります。伝統技術後継者の育成が課題

柔らかい毛先づくりはすべて、機械ではなく人間の筆職人が手作業で製造しています。熊野筆を製造する職人は現在 1,500 名おり、そのうちの特に高い技術・技法を保持する職人 19 名が伝統工芸士として登録されています。

筆職人となるためには技術取得に長い年月がかかること、筆の評価に高い属人性があることなどから後継者教育が難しく、文化を守る意味でも課題になっています。

熊野筆の作り方

熊野筆に使われる毛には馬や狸など 10 種類以上の動物の毛が使われます。穂先の作り方、毛の種類や長さの配合は生産会社ごとに異なっています。また筆職人によって手作業で整形された穂先は、複数人が目でチェックすることで不良品を取り除き、その品質を確認しています。今回のプロジェクトのパートナーである株式会社晃祐堂では、この生産方法で一日に 2,000 ~ 4,000 本の熊野筆を製造されています。

熊野筆検品の難しいところ

熊野筆において穂先の形はとても重要です。

熊野筆の穂先は人間が手作業で作成しているため、良品であっても微妙に形が異なります。不良品でも、穂先が全体的に小さい・凹んでいる・毛が飛び出ているなどの極僅かな違いであり、素人には見極めが難しいです。

また時期によって素材となる動物の毛自体も変わることから、良品の形の基準を定量的に定めることもとても困難です。現状では筆職人が経験を元に総合的に判断して良品・不良品を選別しています。

私達の解決方法

そこで我々は TensorFlow を使い、良品・不良品を判定する画像分析ツールをプロトタイピングしました。職人の判断を機械的にどこまで再現できるかへの挑戦です。

小箱型の筐体にカメラと回転台を取り付け、対象となる筆を回転台にセットします。

筆が回転台で 1 周する間に 20 枚の画像を撮影し、それぞれの画像が良品か不良品か判定します。

20 枚の内に指定枚数以上が不良品と判定された場合に、その筆が「不良品」と判断されるようにしています。

学習データ

今回は 200 本の良品筆を職人の方々に選抜していただき、それらから約 5,000 枚の穂先の画像を撮影しモデルの学習に用いました。撮影した画像には OpenCVによる輪郭抽出をすることで、学習に必要な穂先のみが写るように前処理をしています。

モデリング

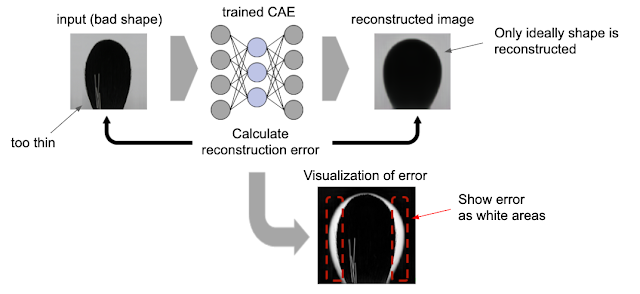

シンプルな Convolutional Auto Encoder(CAE)を TensorFlow で構築しました。このモデルには先程の 5,000 枚の良品筆の穂先画像を学習させました。良品筆の画像特徴を学習したこの CAE は、不良品画像(例えば、穂先が細すぎる画像)をインプットしても、学習した特徴量を元に「良品のような穂先をした画像」がアウトプット(再構成)する性質をもったモデルになります。

その後、インプットした筆画像とアウトプットされた筆画像との差分から再構成誤差を計算します。この再構成誤差を可視化すると、これはそのまま「インプットした筆のどこが不良箇所なのか」を表す不良品箇所の情報と見ることができます。

結果

この学習済みモデルを使って別の良品・不良品画像をインプットしたときの結果を見てみましょう。

良品筆をモデルにインプットし再構成された画像では再構成誤差(= 不良品箇所, 白い領域)はほとんど見られません。一方、不良品をインプットして再構成された画像では、相対的に大きな不良品箇所が確認できます。

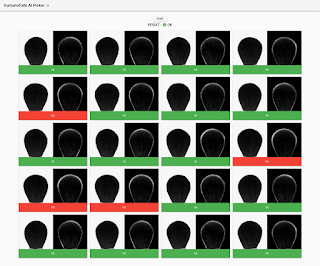

参考として、1 本の筆の再構成画像を繋げて動画にしたものが以下です。赤い箇所が不良品箇所を表しています。静止画よりも不良品箇所が視覚的にわかりやすいと思います。(左 : 良品筆、中央&右 : 不良品筆)

評価方法

モデルによる定量的な評価(Precision, Recall の算出)と筆職人の定性的な評価の両方を加味し、再構成誤差の白いピクセルが 40 ピクセル以上存在すれば、その筆画像を「不良品」と分類するしきい値を設けました。

今回は特に、「不良品筆の検知」を重要視してしきい値を設定しましたが、この判定方法によって分類される筆は、概ね筆職人の評価結果と一致します。

また、その筆一本単位での良品 / 不良品判定方法では、1 本の筆が回転台で 1 周する間に 20 枚の画像を撮影し、それぞれの画像が良品か不良品か判定します。最終的に 20 枚中 6 枚が不良品と判定された場合に、その筆が「不良品」と判断されるようにしています。6 枚というしきい値も筆職人の方と相談して決定しました。

このツールの実際の出力結果画面は以下です。

展望

今回のプロジェクトでは、不良箇所を可視化して高い説明可能性を示しつつ、筆職人と概ね同じ判定結果を出すことができるプロトタイプを作ることができました。今後はこのような場面で活用できると考えています。

職人作業の定量化 : 人間の感覚だけに依存しない定量的な評価方法を確立していきたいと思います。方法の異なる判断の方法がいくつかある方が品質管理の観点でも有利です。職人の定性的な判断を定量的に援護するツールになれば良いと思います。

作業量の削減 : 職人の判断感覚を反映したツールを利用することで、長い経験を持った人以外でも検品作業が可能になります。また人間による何十ものチェック ポイントの中の 1 つを機械チェックに置き換えることで作業の一部は軽減することができます。

後継者教育への貢献 : 職人教育の場において、不良品箇所を可視化した再構成誤差の図は非常にリッチな情報となります。どこがどのくらい不良らしいのかを定量的に伝えられることは技術を伝える上で非常に有益です。

穂先形状の判定は、高い専門性と人間の感覚が重要である作業であるため、機械による作業の完全置き換えはまだ難しい状態です。今回の場合のように、人間の作業は非常に精度が高く、人間作業を前提に構築された現状のオペレーションでも効率が低いわけではないことが多いです。そのため、機能検証では機械学習の単純な検知精度だけではなく、既存のオペレーションと AI システムの可能性をきちんと理解して、どこにどのように AI を適応するのがベストかを見極めることが大切です。今回はまず「穂先形状の検品作業」という一部の作業で AI モデルの可能性を確かめることができました。今後はモデル精度・スループットの改善と共に、既存オペレーションへのこのツールの現実的な導入方法についても考えていくつもりです。

<参考>

株式会社ブレインパッドは、2004 年の創業以来、AI、ビッグデータなどの言葉が広まる前から、データ活用のリーディングカンパニーとして、アナリティクスとエンジニアリングを駆使し、企業のビジネス創造と経営改善をご支援しています。支援実績は、金融・小売・メーカー・サービスなど幅広い業種を対象に 1,000 社を超え、データ活用のコンセプトデザインから運用による成果創出までをトータルに支援することで、データを価値に変えるお手伝いをしています。一般社団法人データサイエンティスト協会代表理事、一般社団法人日本ディープラーニング協会理事も担っており、近年はビジネス課題を解決するために機械学習・深層学習を用いる AI 活用事例を多数生み出しています。

Reviewed by Khanh LeViet - Developer Relations Team and Takuo Suzuki - Developer Relations Team